【よく噛んで健康に】―咀嚼筋と健康の深い関係―

私たちが日常的に行っている「食べる」という行為。その中でも特に重要なのが「噛む」という動作です。噛むことで食べ物を細かくし、消化を助けるのはもちろんですが、実は噛むことで使われる筋肉、すなわち「咀嚼筋(そしゃくきん)」の健康が、全身の健康と深く関わっていることがわかってきています。本コラムでは、咀嚼筋とは何か、そしてその重要性について掘り下げてみましょう。

咀嚼筋とは何か

咀嚼筋とは、文字通り「噛む」動作に関わる筋肉の総称です。食事の際に食べ物を咀嚼するために収縮・弛緩を繰り返しながら顎を動かす、非常に重要な筋肉群です。これらの筋肉は、口を開閉するだけでなく、食べ物を噛み砕き、すりつぶし、唾液と混ぜて飲み込みやすい形にするために活躍します。

咀嚼筋は顔面の中でも特に強靭な筋肉であり、毎日の食事を通じて自然と鍛えられています。しかし、柔らかい食べ物ばかりを摂る食生活や、早食いの習慣が定着すると、咀嚼筋の機能が低下し、健康にもさまざまな影響を及ぼすことがあります。

主要な咀嚼筋の種類

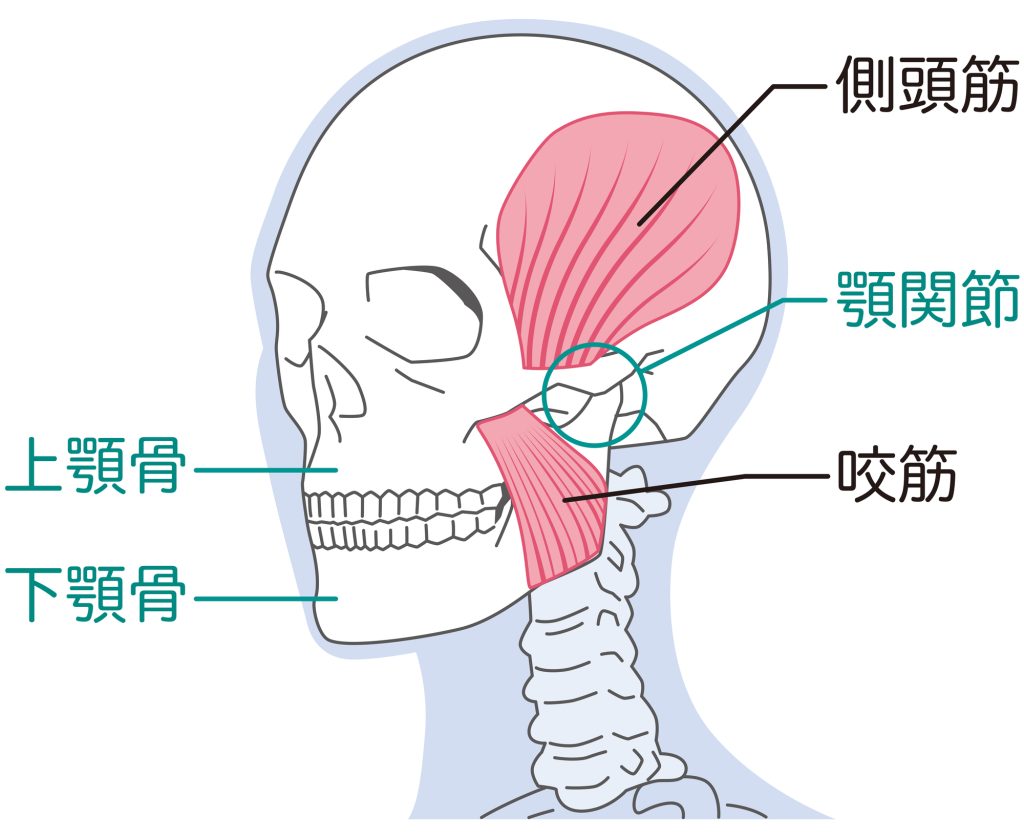

咀嚼筋は主に以下の4つの筋肉から構成されています。

咬筋(こうきん):頬骨から下顎にかけて広がる筋肉で、下顎を上に引き上げて噛む動作を担います。非常に力が強く、硬いものを噛むときに活躍します。

側頭筋(そくとうきん):側頭部(こめかみ)に位置し、下顎を引き上げたり、後ろに引いたりする働きを持ちます。顎関節の動きに大きく関わっています。

内側翼突筋(ないそくよくとつきん):下顎の内側に位置し、咬筋と協力して下顎を上に引き上げる動きをします。

外側翼突筋(がいそくよくとつきん):咀嚼筋の中でも特殊な動きを担い、下顎を前方に突き出したり、左右に動かしたりする働きがあります。

各筋肉の役割と機能

咬筋と側頭筋は、下顎を強く持ち上げる主働筋としての役割を果たします。内側翼突筋は、これらと協調して顎を持ち上げるだけでなく、嚥下の補助にも関与します。一方、外側翼突筋は、顎を横に動かすことで食べ物を歯列全体で効率よくすりつぶす動作を可能にします。

これらの筋肉が互いに連携することで、スムーズで効率的な咀嚼運動が行われ、食事が快適に、そして消化吸収がスムーズに進むのです。

咀嚼における筋肉の協調動作

咀嚼は単に顎を上下させる運動にとどまりません。実際には、食べ物の硬さや形状、量に応じて、各筋肉が絶妙なバランスで連携し、顎を前後左右に動かしながら、最適な力加減で噛み砕いています。

この協調動作には、脳の運動野や小脳、脳幹といった中枢神経系も関与しており、神経伝達を介して非常に繊細で複雑な運動が実現されています。そのため、咀嚼は筋肉の運動に加えて神経系の健康にも密接に関わっているのです。

咀嚼筋の健康を保つ方法

咀嚼筋の健康を維持するには、まずはしっかり噛むことを意識した食生活が基本です。硬めの野菜や根菜、繊維質の多い食材などを意識的に取り入れることで、自然と咀嚼回数が増え、筋肉のトレーニングになります。

また、ガムを噛む、歯ごたえのあるスナックを選ぶ、口の開閉運動を行うといった簡単なトレーニングも効果的です。さらに、噛み合わせの不調や顎関節の違和感がある場合は、早めに歯科医や口腔外科の専門医に相談することが大切です。

咀嚼筋を鍛えるメリット

咀嚼筋を意識的に使い鍛えることで得られるメリットは多岐にわたります。まず、咀嚼力の向上により、消化が促進され、胃腸への負担が軽減されます。また、表情筋とも関係が深いため、顔のたるみやシワの予防、さらには小顔効果も期待できます。

さらに、よく噛むことで脳への血流が増加し、認知症予防や集中力アップといった効果も報告されています。最近では、「咀嚼は第二の脳トレ」とも言われ、健康寿命を延ばす手段として注目されています。

咀嚼と口腔の健康

固い食べ物をよく噛むことには、さまざまな健康効果があることが研究から明らかになっています。以下にその主な効果を示します。

脳の活性化

噛むことは脳の血流を増加させ、さまざまな認知機能を向上させる効果があります。噛むことで、顔の筋肉や顎の筋肉が動き、その運動が脳に新しい酸素と栄養を供給します。これにより、集中力や記憶力の向上が期待できます。

特に、硬いものを噛むことは、噛む筋肉の発達を促進し、それが顎の形状や咬み合わせにも良い影響を与えるとされています。

健康への影響

よく噛むことは食欲の管理にも役立ち、少量の食事でも満足感を得やすくすることがわかっています。これにより、肥満の予防にも効果があります。また、咀嚼の習慣は、歯や歯茎の健康維持にも直結しています。よく噛むことで唾液の分泌が促され、口内を清潔に保ち、虫歯や歯周病の予防にもなります。さらに、唾液に含まれる酵素や抗菌物質が、口腔内の環境を整え、免疫力の向上にも寄与します。

ストレス軽減

噛むことにはストレスを軽減する効果もあります。ガムを噛むことでリラックス効果が得られ、脳のストレス反応を抑えることができるため、心理的な健康にも寄与します。

消化の改善

さらに、食べ物をしっかり噛むことは消化器官への負担を減らすことにも繋がります。食べ物を細かく砕くことで、栄養素を効率よく吸収しやすくなるため、消化にも良い影響を与えます。

食べ物を美味しく感じられる

よく噛むことで、食べ物本来の美味しさが味わいことができます。やわらかい食べ物はすぐ噛めてしまうため、口の中にとどまる時間が短く、美味しさを感じる前に飲み込んでしまう傾向があります。固い食べものをよく噛んで食べることで、本来の旨味がじわじわとにじみ出てくる食べ物も多くあります。例としてお煎餅やビーフジャーキー、親鳥、コマイやイカ、タラの乾物類、フランスパンなどが挙げられます。また調理の際には火を通しすぎず、しっかりとした食感を残すのがコツとなります。

筆者おすすめ!美味しくて咀嚼筋も鍛えられる優秀な食べ物

一本釣り、船上活〆めの真鱈で作った、ウマい!鱈とば

一般的に鱈の乾物はスケトウダラで作りますが、マダラで作る乾物は希少です。スケトウダラより旨味が濃厚なマダラを塩だけで味付け。北海道・十勝の寒風、浜風でカチンカチンに干しました。骨を取り一口サイズに裂いてあるので、そのまま食べられます。手間暇かけて作った真鱈のとばは旨味がギューッと詰まった最高の乾物です。風味豊かなおつまみをビールとともにどうぞ!

「かめば噛むほど」やさしい出汁の香りと素材の旨味が感じられる北海道の人気おつまみ

北海道道東をメインに漁獲された新鮮な魚介類(真いか、秋鮭、昆布など)に、昆布醤油やさんま魚醤、天然の出汁などで味付けしたおつまみです。化学調味料・着色料・保存料を使用していないので“食べて安心・おいしさ満足”。調味料もすべて純国産品を使用。人気の10品を詰め合わせました。

噛めば噛むほど牛肉の旨味が口の中いっぱいに広がる「カムカムステーキ」

国産若牛(肉牛)の飼育頭数全国一を誇る士幌町では、ホルスタインの雄牛を肉用牛として大切に肥育し、「しほろ牛」として出荷しています。ビーフジャーキーの原料はこの「しほろ牛」を使用しています。しほろ牛のおいしさの最大の魅力は赤身。脂っこくなく嚙むほどに味わいが出る赤身の魅力を最大限に堪能できる珍しい加工肉です。

クセになる歯ごたえと深い味わいにハマる人続出の「親鳥」

「ゴリゴリ」という表現が、親鳥の食感を伝えるには一番近いかも。ピンと来ない人も、肉好きならば一度食べるとこの食感とおいしさにハマると思います。硬いから噛む、噛むほどに旨みが広がる幸せスパイラル!ちょっと濃いめの味付けは、お酒もごはんも進みます。

ダイエット中の方におススメ!天然甘味料エリスリトールが入ったおやつ

十勝産の大豆をベースにした砂糖不使用、無添加のグラノーラ。小麦粉をアーモンド粉末やおからに置き換えた食感異なる3種のクッキー。香ばしくて骨太の味わいのロシェ。ざくざくした食感は食べ応え満点!噛むことで満腹感も得られる体に優しい大豆のおやつ食べ比べセットです。

まとめと今後の展望

咀嚼という日常の何気ない動作には、私たちの健康を守るための多くの仕組みが隠されています。特に咀嚼筋は、食事という基本的な行動の裏で重要な役割を果たし、消化器系の健康から顔貌の維持、さらには脳機能の活性化にまで寄与しているのです。

今後は、高齢化社会の進展に伴い、咀嚼筋の機能低下や口腔機能全体の衰えが社会的課題となることが予想されます。そのためにも、若いうちから柔らかいものばかり食べるのではなく「よく噛む」習慣を身につけ、咀嚼筋を鍛え、健康な身体を保つ意識を持つことが、将来的な健康寿命の延伸に大きく貢献するといえるでしょう。

毎日の食事を、ただ栄養を摂るだけでなく、「しっかり噛んで味わう」ことに意識を向ける。それだけで、私たちの健康は今よりも確実に一歩前進するのです。